テントでコタツ&ジビエ!冬季(12月~3月)特別イベントのお知らせ

冬の里山での滞在を更にお楽しみいただける特別イベントを開催いたします。 ご興味のある方は是非お問い合わせください。

2024年1月10日

※確認したい新着情報を絞り込むことができます。

冬の里山での滞在を更にお楽しみいただける特別イベントを開催いたします。 ご興味のある方は是非お問い合わせください。

2024年1月10日

今回は、発注した御弁当のおかずとつながってみた 8月下旬時に残してしまったおにぎり、から揚げ、ビニールを森の土を桶に入れ 9月下旬の来訪時にどうなっているかを検証してみた 題して、仮説検証型プログラムである 8月時、平気でおにぎりを残していた 自分が一番の分解者でありることに気が付いてもらうために 残されたおにぎりを口に入れた 唖然としていた 人間ほど、有能な分解者はいない しかし、おいしいものを摂りすぎている さて、さて、どうなっているのか? おにぎりは小さくなっていて、ピンク色のカビが生えている だれも触らないが、ひとりだけ触っている女の子がいた 臭う 「くさくなーーーーーいい」 みんながかぎ始める 臭くないのはなぜなのか??? 真相は謎!! 土とつながり、カビとつながった 不幸でもあり、幸せである しかし、社会は幸せと向いている

2023年10月5日

https://www.facebook.com/p/Npo%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%86%E3%81%98%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%AE%E6%A3%AE-100068916886350/?paipv=0&eav=AfbO8wJku9UuyWrUIQGsAg_mIMJysFsK8FtaRG0naJ2iSEKj_UN2EzRAIqJQaa0ZE4g&_rdr ↑ イベント詳細についてはこちらからどうぞ!! イベントの目的やねらい、活動の様子、森への親子の関わり、参加者の思いなど御覧いただけます!! 「NPO法人なかまフィールドうじゅうの森 facebookより」

2023年10月5日

2023年9月10日(土)をもって、市域保育園永遠の登山サークルの活動は富士山の頂にあがり、終わりを迎えるはずだった! しかし、終焉ではなかった。サークルメンバーの2名が登っていない。 2022年秋から、富士山に登頂する為の準備登山を5回も行い、その意識を高めあってきた 回を増すごとにその意識は高まり、gearも必然と増えていった。 gearよりも意識の収穫が大きいのが事実だ 永遠のとつくように、その意味は自分のために精一杯ということである 部にすれば園のサポートも受けられるが そこは選択していない しかし、登山中に園のインスタに動画をアップするなどし、活動の周知をはかっているからよい また、登山計画書のサインは麓にいる主幹に担ってもらっている つながりはあるのだ そして、上りたいけど、サークルに入りたいけど・・・・ と足がすくむ保育者もいる 強引には誘わない 興味があったら来るだろうし なにせ、自分の責任で上るから 富士山も実際、死に直結している山だしね 登頂から1か月近くになろうとしているが、 他のメンバーは登頂しきれていないメンバーと来季 のぼってくれるのだろうか? あのしんどい思い 高山病 ながいながい道のり 空気の薄い感じ 果てしなく苦しい上りと下り とてつもなく激しく、じわじわと追い込む感じ そうやすやすと上りますとは言わないだろう だって、永遠の登山サークルだからね 自分のために上るから 今回の目的な達成されたのだから でも、私が人に関わる理由は 他人や社会のためになるためのマインドを育てるため であるから 私は行きますまた 2024年 しかし、誘うのは至難の業かな こりゃ

2023年10月5日

「生きるを預けてくれる関係性を創りながら生きてゆくこと」 人はみな孤独には生きれない、常にだれかとつながりあい生きてきた。そのつながりなこの現代社会において、薄っぺらなものにし、孤独を作り上げ、あたかもつながりあったかのように見せていることは事実である それが「縁」である。 社会は地縁、血縁で形成されたいたが1980年代から始まったグローバル社会への移行から、個人の意志を尊重し、世界での活躍を視野に入れた取り組みが社会で取り行われ、多様化により様々な考えが世界から情報が入りそして蓄積され、個人の意見尊重が標準となった。代表的な会話の例が「あなたはあなた」であるように考える。 経済発展のインフレのように、急激に成長した個人尊重の社会思想は瞬く間に、養育の世界にまで進出してきた。それもそうである。その時代に育った子どもらが今は養育者で、現代日本の経済システムを労働しながら支えている。 「危険意識の差異が生む社会構図」 「生じる意識の差異」 「違いは生じて当たり前」 「安全と危険」 「願うことがちがう」 「つながることが幸福と思えない」 理解を求めるが伝わらない、伝えたが理解できない、お知らせしても見ていない、見てもわからない、理解しようとしない、嫌い、意味が分からない、わかろうとしない、責める(大きな声で、みんながそう言ってますなど) 反対に理解しすぎてリスペクト(尊敬)、自分ができないので子どもにはいろんな体験を・・・、理解してもらいたい、知ってもらいたい、いいことなのに、悪いことなのかもしれない、絶対いいことだ!! ここに生じる気持ちの差はなんだろう?! 前提に差はあっていいということ。あってはならないのは責めるということ。 自然体験に限らず、日常の暮らしのなかでその事象や言動に対する思いは違うものである。そもそも自分と同じ人はいないから。しかしどこか類似しているところもある。それを確認するには会話や対話や議論、時にはディベートが必要になってくる。 友達をたくさんつくろう!それはなぜだろうか? たくさんいるという数の論理が優先され、その内容は重要視されない、見栄えを重要視する思考が気持ちを支配していく。 私の友達はそんなに多くない、2,3人ではなかろうか?そして同級生にはほとんどいない。年下や年上だ。でも年上と年下も誰でも敬うし、対等であることを信念にしている。 知り合いはめちゃくちゃいる。それもなぜか?自分の価値観を常に揺れ動かしておきたいからである。生き方や考えを決め切り、生きている人が世の中の大半であるが、そうではない。柔軟に対応し、変化し、意識を変化させていくことが、「幸福」であると信じてるし、policy(意:市民権)になっている。そしてこのことが今、人を幸せにし、不幸にもさせていることに不安を感じている。だから、いま気持ちの中の価値観が揺れ動いているのだ。終活の目標は、地球を救うことである! この気持ちの揺れ動きに差異が生じ、問題になるのである。 揺れが大きければ攻撃に転じるかもしれあい、揺れが大きくとも許せるかもしれない、揺れ動かされ、不安になり、その不安の処理が自分の気持ちをover capacity(限界)していくことは、抉られるように不安を助長させ、ストレスを感じるようになる。 不安や葛藤の処理がストレスにより増幅していくと、不安や葛藤にも向き合えず、自分を責めたり、他人を責めたり、孤独に転じていく。だから、友達の数は多いだけではだめなのだ。 問題の派生 何を対話すいればよいのか?それは本質的な問題や事の根幹である。しかしこれも正直疲れる。人はそもそも探究する生き物。だがそうではいかないのがこの世の中。効率化を求めるばかり、会話をそぎ落とし、簡単よりも探究し、話を深く掘り下げる場面でそれは不可能な状況に陥ってることは間違いない。探求は楽しいに変化し、結果、楽になっている状況だ。すべてヒトが作り上げているから恐ろしい。なんでなんだろう?でもヒトって楽したいんだよな。やっぱり。楽して生きたいよ。ヒトが自分が辛いを思いをしているところなんて見たくないのが本音だよね。苦しいだけでは生きられない、楽しいだけで生きられるかというとそうではない。苦しいことの先に楽しいがやってくる。楽しいの先に苦しいがやってくる。不思議、楽(ラク)の効率化だね。 気持の揺れに耐えられない状況は生きながらにしてどこに発生しているのか? 毎日生きることに発生している。 over capacity(限界)で生きていると、社会の変化に対応できない、責めてしまう、羨んでしまう。 自分は自分でいいのに、ゆがんだいい人になって、辛くなる 責めれば自分は楽になる、でもそれも一時のことで、そのover capacity(限界)は解消されていない。 余暇、つまり息抜きと人との関係性のなかの受容感が日々の積み重ねにより解消される。 余暇とはココロの中の感情を意識しない状態である 責めることはover capacity(限界)と直結している、だからこそ、理解や答えのない対話が必要なのだ。 ただゆっくりと話せばいい。どうにもならないことのほうが多く、答えもあまりない、 ストレスから人は逃れられない、逃れることは無理なのだ、でも軽減することができる 自分と価値観と違うヒトと会い、話すことだ。そして気持ちを揺さぶられることである。 揺さぶられた気持ちを責めることで落ち着かせようとしないことだ。 生きている人を預けるには信頼が必要だ 預けているにも関わらず、自分の思いでヒトを責めることは道理に反している 大義が成立しない 手段を択ばない攻撃は生きる人を預け、預かる信頼という関係性から大きくずれている だからこそ、対話をするのだ ヒトにとって嘘をつくことは容易だ ヒトにとって裏切ることは容易だ ヒトにとって一番むずかしいことは、許すことである お金で買えない無償の愛は、動物がみな持つやさしさなのである やさしさに触れたとき、人は許せるようになる

2023年10月5日

この夏も河川でたくさんの命が奪われ、亡くなった! そのニュースを見るたびに哀しみ包まれると同時に今、自分が行っている 子どもたちや保育者たちとの河川での活動の内容を再確認している かつて、市域も類にもれず、河川の事故があった。17年前ぐらいであっただろうか? それ以来、川で遊ぶだけでなく、学び、知り、ハットしたり、ヒヤリとする 時間と空間を提供または共有し、社会に理解を求めてきた 子どもたちは、経験を身体にいれ、マインドつまり気持ちを揺れ動かしてきたのだ 装備の準備してきた ライフジャケットはもちろんのことヘルメットもだ 装備があっても意識(マインド)が形成されていなければ無意味になる 装備の使い方、装着の仕方、管理の仕方と扱い方 これがずれていると、いざという時に死へ直結していく ネイチャーセンターでは、河川の下見や整備も子どもたちと行っている グラグラする岩の固定や崩し、ハチの巣の確認、不法投棄物の確認 枯死木の除去など多彩に知るべきことがたくさんあるのだ 知ることで死から遠ざけることができる 上記した内容をじっくりと時間をかけて経験を蓄積し マインドに変えている 育てるのは時間がかかるのである

2023年10月5日

劇場だがシナリオはない 提供もなるべくならばしたくないのが極論 自分であそびはつくるもの、つくれるもの 他人から提供されることが当たり前になった社会 満足させることにエネルギーを費やす主催者 それはサービスの一部であったらよいが、すべてであってはならない なぜなら、考えなくなるからだ 人はそもそも考えながら、判断し、決断し、多くの失敗と成功をし 自然の営みに織り交ざりながら生きてきた しかし、それはごく一部の社会に変化した 劇場にはなりにくいが この御勅使川でのイベントは生み出し続ける ものとしていきたいと 講師ながらに叫んでいる 川の水量、味、岩の形状、空気感、当日の湿度、気温 参加者の様子、感情の動きをみながら 決定していく 当然、参加者が勝手にリスクをあそびはじめたらそれでいい 感情の動きが大切である 怖いから安心へ 安心から不安へ そして恐怖へ ココロが踊ること 体験で大切にしている ココロ揺れ動けば、体験が心に残り、やがて経験に変わる

2023年9月12日

https://ujuforest.jimdofree.com/ ↑うじゅうの森HP情報はこちらからaccessをよろしく 5,6年前になるでしょうか? うじゅうの森の気遣いの森づくり事業から派生し、水と森の関係を強固な ものとに発案された、川にまみれる 韮崎市域での開催を3年ほど行ったが、ダイナミック性やアクセスなどなど にはまるフィールドが見つからず、南アルプス市の芦安村まで 足を延ばして2年目の夏を終えた 芦安には、全号にもお知らせした南アルプス市大明保育所所長深澤氏の紹介で 旅館なとり屋のご主人とそのご姉妹をご紹介いただき、下見の際はあししげく 通い地域に入り込んだ お姉さまは、以前から八巻氏が存じていたらしく 人柄、地域への溶け込み、愛着感が異常なまでに高く この人口減のさなか、芦安小へ通うなどその村へのプライドが 感じられた 生きるを預けていただくには入念な下見が必要である 危険性の予測、回避、安全性の確保を確実に行い 装備を準備 そして参加者に周知をする 河川は御勅使川 山梨でも有数の暴れ川で知られ かの武田信玄も甲府盆地の稲作や畑作が営まれるようにと 河川の形状を変えた歴史まであり 旧芦安村もなんども河川に飲み込まれ、今もなお、河川工事が 行われており、メインの産業はかつては林業 現在は、甲斐駒ヶ岳や北岳への登山ルートの玄関口として知られている しかしこの流域は、地元民も遊ばないエリア こちらを選択し、地域に溶け込みながらプログラムを展開している このわざわざが地域に溶け込み、嫌がられるコミュニケート わざわざ他地域に訪れる参加者のワクワク 知らないことを知る喜びと不安が混在するスタッフ 現代社会にない、答えのない先の見えない暮らしの一コマ つまり劇場になっている

2023年9月12日

https://sun3poppo.com/ 社会福祉法人おひさま会 南アルプス市にて2施設を運営されている 幼保連携型認定こども園ポッポの家 南アルプス市より指定管理制度により運営されている 大明保育所である 詳細については、TOPに掲載したURLから大切にされている 理念をのぞいてもらいたい つたえたいことは、最大にこどもたちをリスペクト していることは当然 信じて待つ 対話を通じこどもや保護者とも対峙し 物事を動かし、つくり、悩み、新しい価値観を生み出し 個人の思想や価値観も大切にし 社會にもその問題や事象を還している コトバで説明すると、どの団体も同じくみえ どこでもやっていることでもある 説明もしたくなかったが、どこかでアップしておかないと とかんじていたが、少しでも伝わる写真が撮れたので 掲載にいたった 特にひいきにしているわけでもない 本質を見極められる また見極めようとする 問題と対峙するcrewが多いことだ この環境にいたら、子どもたちもそうなる 価値観の融合だ 写真は、山梨県市川大門町にある芦川での川の体験 5DAYS最終日の一コマである 川に入るだけでなく、何が安全で危険なのかを身体を通して 経験する 2法人が適正な人数で行い、本年で4年目を終えた 体験だけにとどまらず、川におとずれる若者との交流 ゴミの収集 収集をあししげく行った結果、この行動は山梨県や町役場に知られ 「いつもありがとうございます」との声をもらうようになった 社会に還すとは、法人の役割であり 体験のあるべき姿は、単一のprogramなのではなく 複合的につながり、絡まり、塗れ、どろどろになっていく こういうことなのだと考えている

2023年9月12日

2023年8月6日(日) 市域保育者たちとの登山活動は、7月のフジヤマ5合目御中道ハイキングから姿を変え タイトル通り、8合目(3,100m)までを登山することである 自分のカラダは意識はどうなるのか?初めての登山と未到達の標高(3,100m) 本人たちは予測もできるはずもない しかし不安が勝ってしまえば、安心させるしかないし、最悪行かないことを選択する だから行くことなのである 行けば、ダイレクトに感じれる それが大切 面白がっているわけではない、命あって下山しなければならないし、ケガもさせられない なので、riskmanagement力を高めておく必要がある。 その一つが対話である 装備も大切だが、もっとも大切なことは、自分たちできちんと装備や体調、スケジュール などすべてを管理運営していくことである ケガした際も自分たちで下山する装備を山にあげていた 登山というものはそもそもそういうことなのだと思うが そうではなくなっていることを 今回の登山で痛感させられる ゴミ、ごみ、ゴミ 挨拶なし、気遣いなし 助け合いは多少あり 頂上しか目指さない山はこんなにも人の関わりを断絶させてしまう 山小屋には無数の水分、酒、杖、ステッカー 軽装で山に登れることを助長していることにつながっているのではないか? どれも正しいのかもしれないし、間違っているのかもしれない ただ一つ、このフジヤマはだれの山なのだろうか? と問われ、問いながら登山できた そういった山なのだと 5合目トレイには山積みにされたペットボトル、ビニール袋 汚いトイレ 利用客のモラルが問われる そして問いたい そして、商品化された富士山は環境に配慮されたと銘打つも 汚い お土産を買いあさるバスツアー おびただしいバスの数にバスに乗車してくる人々 弾丸登山よりも利用マナーは悪いように思う TVや報道では伝わってこないリアルがあった 初めての登山に富士山を選択している人が多いことである ザックの背負い方 パッキングの中身が気になる 無理して登山し、低血糖と高山病の人たちに7,8人出会った そして声をかけた 靴のソールがはがれ苦慮していた若者に声をかけ、説教し outdoor用の粘着強力なテープを巻き、補助用のテープも授け 下山に世話を焼いた 自分の降りることも責任だが 助けることも責任である この部分が圧倒的に無責任であった だから6合目に入り口に管理センターが設置され 登山自重を促している またまた登山時に任意で支払う協力金1口1,000円も排泄時に支払う 協力金200円も法外に安価だ 何を守ろうとしているのかが見えにくい 山になっていた 景色だけ、ご来光だけが取りざたされる山 いや違う、活火山であり 足元の岩は地球の産物溶岩 かつての噴火で噴出したもの その波打つ様が物語る それを感じれる山だが そのことを感じながら登山する人は何人いるか? 樹木根っこは踏み荒らされ 崩壊し行く沢は工事により 姿を変えていく 山はだれのものなのか???

2023年9月12日

都留から西へ400㎞ 旧大安町中央児童センターの未来を描くWSの前座となる シンポジウムへ 詳細は以下のlinkから 「暮らしと自然がつながるLab.」みんなで丸になって話す日 https://www.inabe-gci.jp/machi/2023/07/inabegreenlab2023/ 今年行う予定の事業詳細を案内 企画運営元 一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ HP https://www.inabe-gci.jp/ 企画運営者 荒木さんにとてもお世話になっています 荒木さんはいなべ生まれのいなべ育ち いなべの実践者2名のご紹介 認可外保育施設 いっしょに子育ち親育ちなないろのわ 代表 才賀美奈氏 https://www.youtube.com/watch?v=kIeBOTeTVLc (シンポジウム_YOUTUBE) 2019年に三重県菰野町にある森の風ようちえんの子どものための 森づくりWSにてご一緒に、あれから4年 児童センター建て替えに向けてのプロセスのお手伝いをと 声をかけていただきました ありがとう!! パーマカルチャーデザイナー・木こり 田端昇 氏 詳細は、https://www.inabe-gci.jp/machi/2023/07/inabegreenlab2023/ ↑こちらから 2019年に三重県菰野町にある森の風ようちえんの子どものための 森づくりWSにてご一緒 こちらも才賀さんと同じ場所、同じ空間で 出会う 当時は、保護者でありながら、私たちの森仕事を全力で支えてもらった ご縁 コトバは足りないが、技術は一級品である https://www.youtube.com/watch?v=6cU-yEb5uXs (シンポジウム_YOUTUBE) 総括 ばんちょ https://www.youtube.com/watch?v=NcQK2yGtkCU (シンポジウム_YOUTUBE) 自然の営みに入れているのだろうか?人は なぜ、リサイクルをするのだろうか? サイクルの中に入れないのだろうか? 対話とは? などなど、問ばかりの答えのない問いに 戸惑いながらも参加者60数名は、夢中で語り、その語りに耳を傾け また、語り始めていた そして、やりたいことがわからないという 批判的思考もしっかりといただいた 行政がつくる協働のスタイルは 本質を貫くことができるのか? グリーンインフラは、どこまでの自然をインフラにして デフレにしていくのか? 問いは尽きない 11月11日、12日も再訪問 今度は、問いを実践にして、形にしていくworkhshop たのしみ楽しみ

2023年8月31日

インスタレーションとは、展示空間を含めて作品とみなす手法 音や光といった物体を依拠しない素材を生かした作品や、観客を内部に 取り込むタイプの作品 この手法を持ち込んだのは、20年来のお付き合いになる市内在住の アーティスト原健吾氏 ヒトを巻き込み、介在、混在、実践することで何かが変化してくる こと生きながらにして、活躍に転じている 原さん自身が作品でもある 市域の小学生たちが6トン以上の丸太を鋸やチェンソーで玉切られた スギの木をひたすら割る、積む、妄想を描く、乗る、飾る 運ぶ、嘆く、叫ぶを繰り返し 1日で完成しているようないないような ハートはハートフルになっているはず オトナも子どももいっしょになってWORKする そして心通わせる この薪は2024年3月いっぱい展示しています 夜間は、ソーラーの力を借りてライトアップ 炭素固定に少しばかりの貢献 気休め程度にしかならないが・・・。

2023年8月31日

市域のとある保育園の保育者らで結成する登山サークル 「富士山に登って御来光がみたいので、ばんちょ一緒に行っていただけませんか?」と 即答で嫌ですと返事しました それはなぜか、毎日同じように活動する太陽に感謝できない一時の感動の ために時間は費やすことはできないと・・・。 大切なことは、毎日の当たり前に感謝の気持ちを表現できないと 足元の地球を失いそうで怖くなる そんなことを話しました そこで、韮崎市のうじゅうの森の八巻さんちともコラボし 北杜市日向山(1,200m) 2022_11 北杜市飯盛山(1,400m) 2022_12 富士河口湖町三つ峠山(1,786m) 2023_03 と死と生と向き合う3,000m級の富士山に思いを寄せ馳せることを 付き合ってくれたら、いきますよと条件を出したら 受け入れてくれた これは生き方が保育や保育者人生につながると考えたからだ そして富士山のテーマがこちら 「5合目御中道を巡りながら、富士山に思いを寄せ馳せる」 「8合目(3,100m)までの登山image、gearの準備 カラダに富士山を入れる」ことをテーマにした 3名の参加

2023年8月31日

それは変わりたいと、変えようとしているから そんな人間が集うフォーラムへの登壇の依頼があったので 7月初旬に埼玉県秩父市までいってきた 事例発表は、地元開地保育園と甲府市にあるくだまこもれびの家 の2園の森づくりだけでなく、森や園、地域を介した園や縁、宴づくりの 活動報告や課題や今後の方向性をpresentation その後は分科会参加者とのsession 保護者理解の話がメインで上がった それでも伝えたかった、子どものケガする権利 安全だけでは、こどもは育たない 危険と安全の行き来をすることが大切と 今回の資料は、すべて保育や園長らに制作してもらうことを 試みた forumの様子や以下URLから *ダイジェスト版 https://www.youtube.com/watch?v=Hbbaj_fVAMU&list=PLMvvhD9xvwflBrDeuT60O10DmXT6MYr10&index=9&t=61s *プログラム別 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMvvhD9xvwflBrDeuT60O10DmXT6MYr10

2023年8月28日

世の中や社会、家族、地域、學校、自分の課題と向き合い、真正面からぶち当たる 真正面でなくとも斜めからもぶち当たる Supportにあたる 関わり、関わる アメリカで唱えられたentrepreneurship(起業マインドの醸成) 課題解決をテーマにその手法ではなく、マインドを形成していくprogram その設定先として、海を選んだ 縁もあったが大切なのは、海と森にスム人間同士が同志が同じ課題をもち 活動を続けていたことだ コロナ禍も継続しながら 連絡を取り合っていた そして、海のごみの8割は森から流れてきていますと・・・・ 衝撃がはしる だから続けていく 問題を軽視せず、向き合う そのオトナの価値観で子どもたちは育ちゆく

2023年8月28日

悪戯が許されなくなり 悪戯も管理されなくなって幾年経つのだろうかと ふと考えた2022年 子どもたちを年間3,000人ぐらい受け入れていて 考えさせされたし、考えた その背景には、こどもの数とオトナの数の割合だ いわゆる少子高齢状態が加速と核家族化 あとは子どもが野外で遊ばず、部屋の中に閉じこもった いや閉じ込めた いわゆる管理 そしてこのセンターではこの現象が起きている 「〇〇してもいいですか??」 という許可をとる姿 そこから大方許すことをはじめている しかし、すべてゆるしては無法状態 放任状態 そのこどもの背景を瞬時に捉え、関わる その子にとっての責任感、関わりの度合い 想い、私との信頼関係 などなど合わせ、真剣にふざける そして研究も怠らず、こどもを研究し続ける なぜか、こどもはオトナを研究している から 山梨大学教育学部との研究は5年目を迎えた こどもはパーフェクトだ 色を付けるのは、おとなだし、社会

2023年8月28日

6月29日(木)に来てくださったのは、開地保育園のみなさんです。 その日はとても蒸し暑く、少し動くだけで汗がだらだらと出てくる日でした。そんな暑い中、追いかけっこを子供たちが始めることになりました。 ですが、一人の園児が『○○君鬼ね、○○ちゃんも鬼ね』と相談もせずに割り振ったのが少し気に入らなかったようで、結局人が集まらず追いかけっこは始まりませんでした。 いつまでも暑いところにいても仕方がないということで、川に行き子供たちは水の中に入って気持ちよさそうに涼んでいました。

2023年7月24日

6月23日に、開地保育園の皆さんが来てくれました。 この日はかなり雨が降っており、外での活動はできないかと思いましたが、ある園児の発言で外で少し遊ぶことになり、30分ほど外で楽しく遊んでいました。雨の中で食べるご飯は、また別のおいしさがあるようで、おいしそうに食べていました。

2023年6月28日

6/10~11日に来てくださったのは、のびのび興譲館自然塾の皆さんです。 のびのびの興譲館を知らない方簡単に説明すると、幅広い分野での自然体験や社会体験などで少年少女たちの成長をはぐくむ、都留市の取り組みです! 小学4年生から中学3年生まで応募をしているので、興味がある方は来年になりますがご応募ください。 今回、自然塾の皆さんは一泊二日のキャンプをしてくださりました。 ナイフの原理を知ったり箸を作ってみたり、普通に暮らしていては得られない知識・経験を得ることができとても有意義な時間でした! 夕食はトマト風味のドライカレーをいただきました、トマトの酸味でカレーの辛さが中和されていてとて美味しかったです!

2023年6月12日

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/ 皆さんはお米を炊くのに、羽釜を使ったことがありますか? 実のところ、私にはありませんでした、私以外にも羽釜を使ったことがない人は多いでしょう。 先日、開地保育園の子たちと一緒に羽釜でお米を炊いてみました。 最初にやったことは薪集めです、木枝や杉の落ちた花などを集め、それらを薪とします。 次に薪をへっついにいれ、火をつけてその上に羽釜を置き少し待つと完成です。 そうして炊いたお米を子供たちもおいしいそうに食べていました。

2023年6月9日

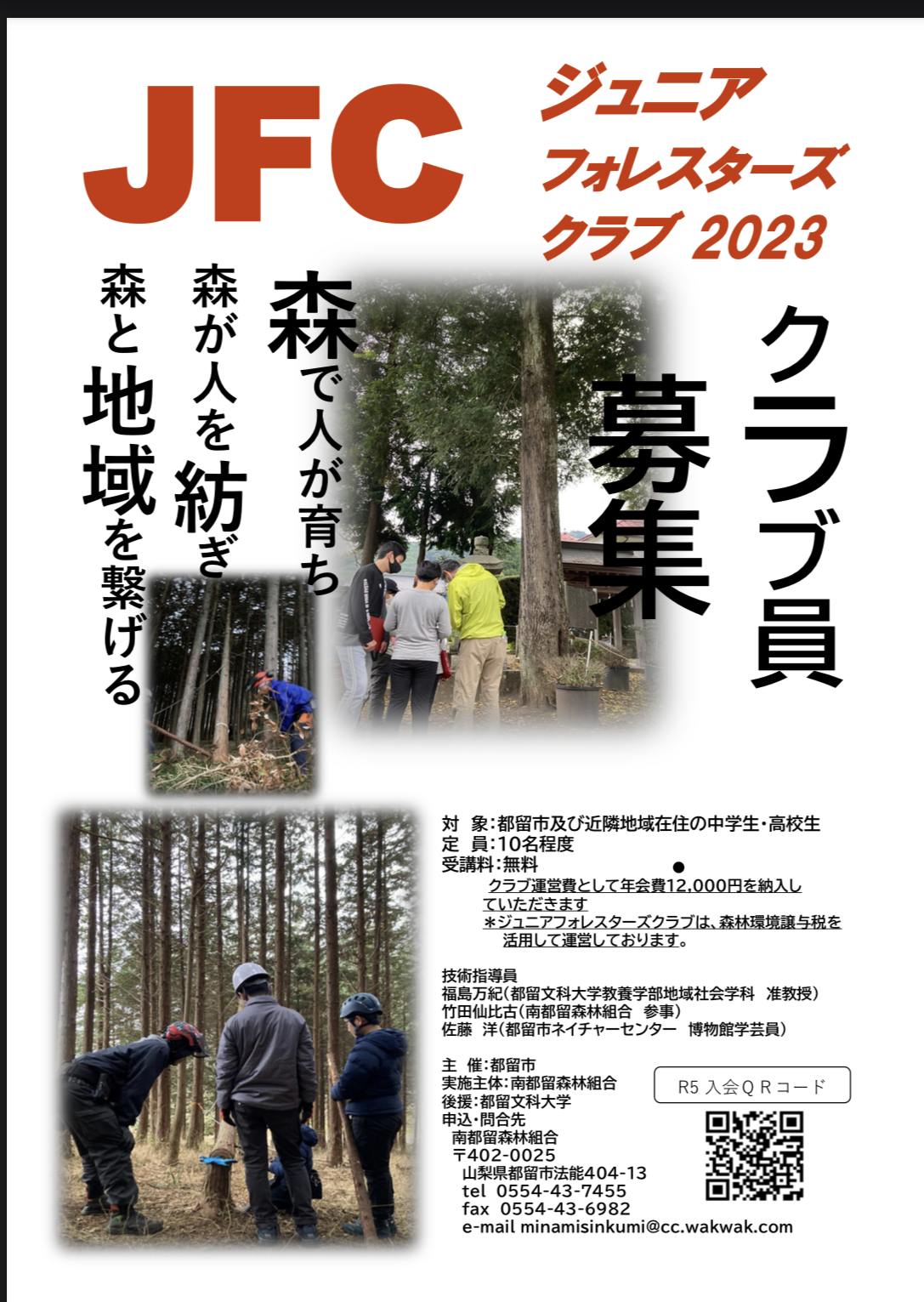

都留市/南都留森林組合/都留文科大学が協働し青年前期、つまり中学期の子どもたちの 起業マインド・課題解決力・持続可能性をはぐくむことをコンセプトにした社会教育となっている 月1回の開催となっており、年間12回 内容は、林業の技術者を養成するわけでなく、林業の課題や問題、地域の森の問題や課題 そこに住み入る人びとの交流を通じ、提言なども行っていきます 現場は、市域の小形山地内 地主がこのクラブに介入していることもマインド形成することの一役を大きく担っている 本年からは、5月~8月をプログラム化で行い9月からは、1期生から2期生への技術の継承や 問題に直接的に取り組みプロジェクト型へ移行していくことが特徴 市域の森林の問題だけでなく、県域(甲府市武田の杜/全国植樹祭開催地/韮崎市なかまフィールドうじゅうの森) 県外(東京学芸大学)などの現地視察を行い、意識の比較を行えるようなカリキュラムも準備したが、 クラブ員に必要ないから別な場所への視察依頼を受けれるように子どもたちと学びと親睦を深めていく。 子どもたちには、クラブ員費も12,000円収めてもらうが この費用は、子どもたちが画策して、思案して、必要な用具や器具などを購入することができる規約も拵えている 考え、実践するのはクラブ員 その環境設定を行うのが技術指導員の役割となっている 多くのといっても、10名しか公募していない しかし、この数名が社会の課題を解決していってくれるならばその価値は大きい お待ちしています ▼入会申込はこちらから ジュニアフォレスターズクラブ2023申し込みフォーム

2023年5月16日

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/

2023年5月16日

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/

2023年1月31日

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/

2023年1月31日

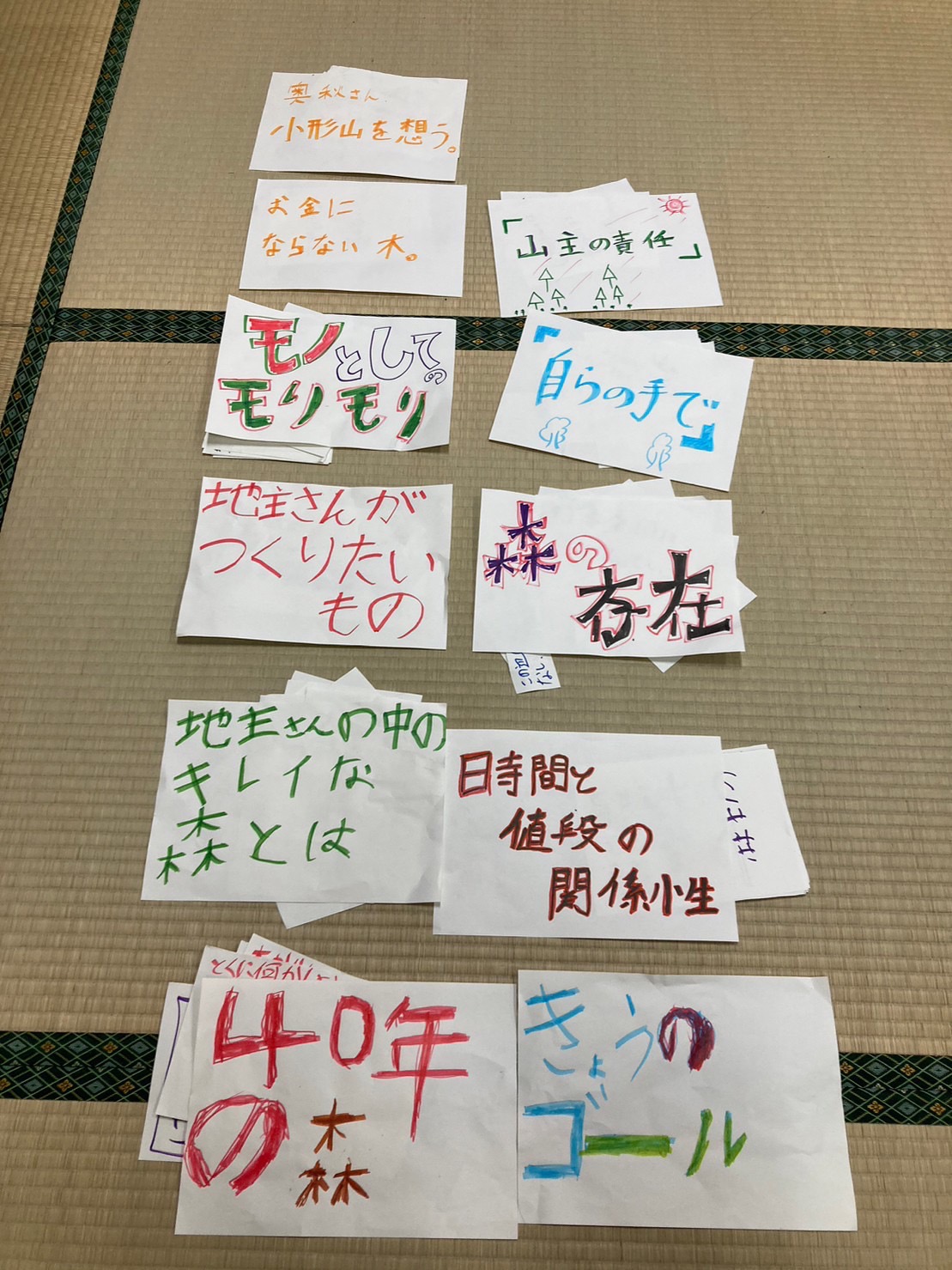

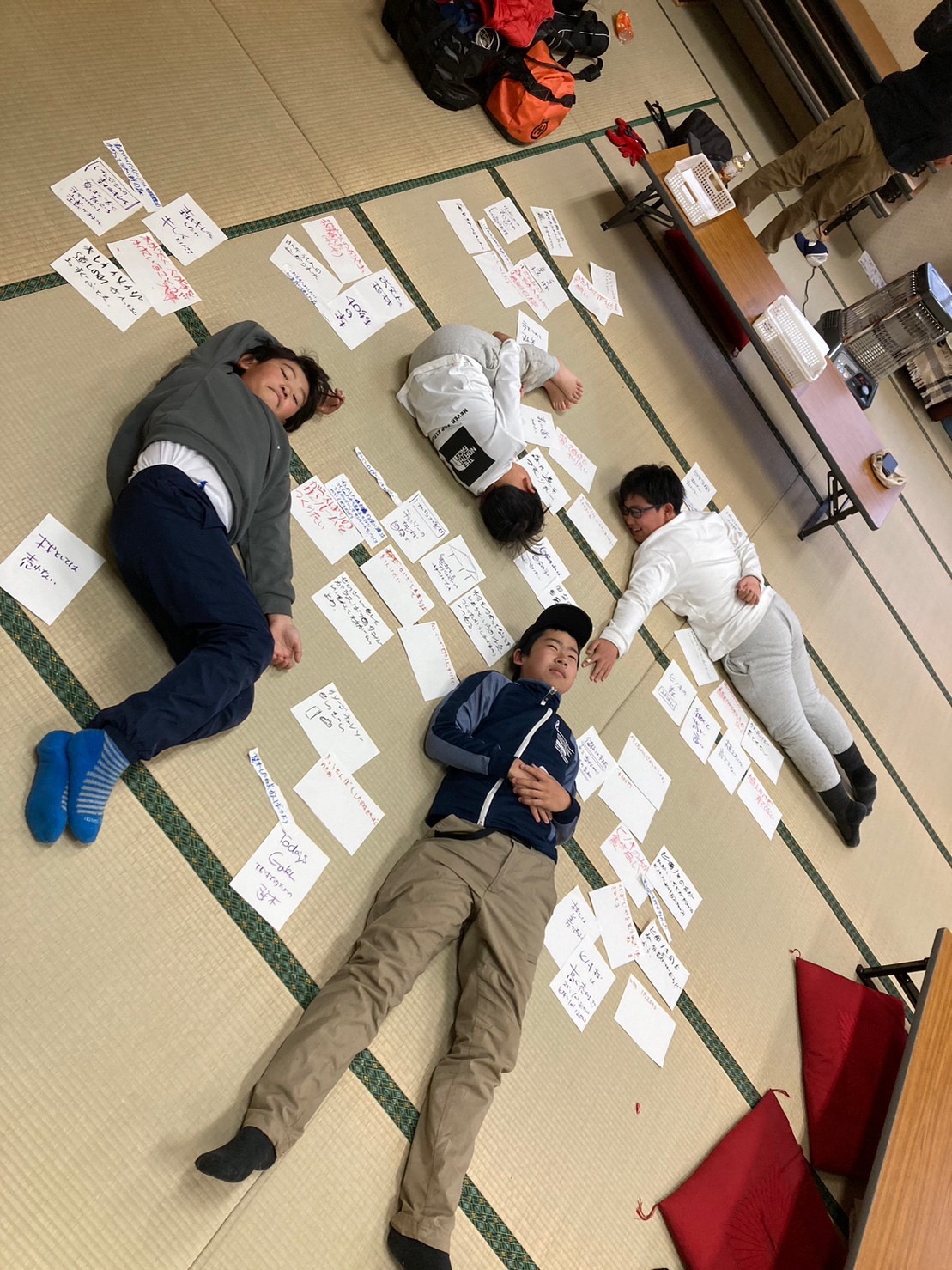

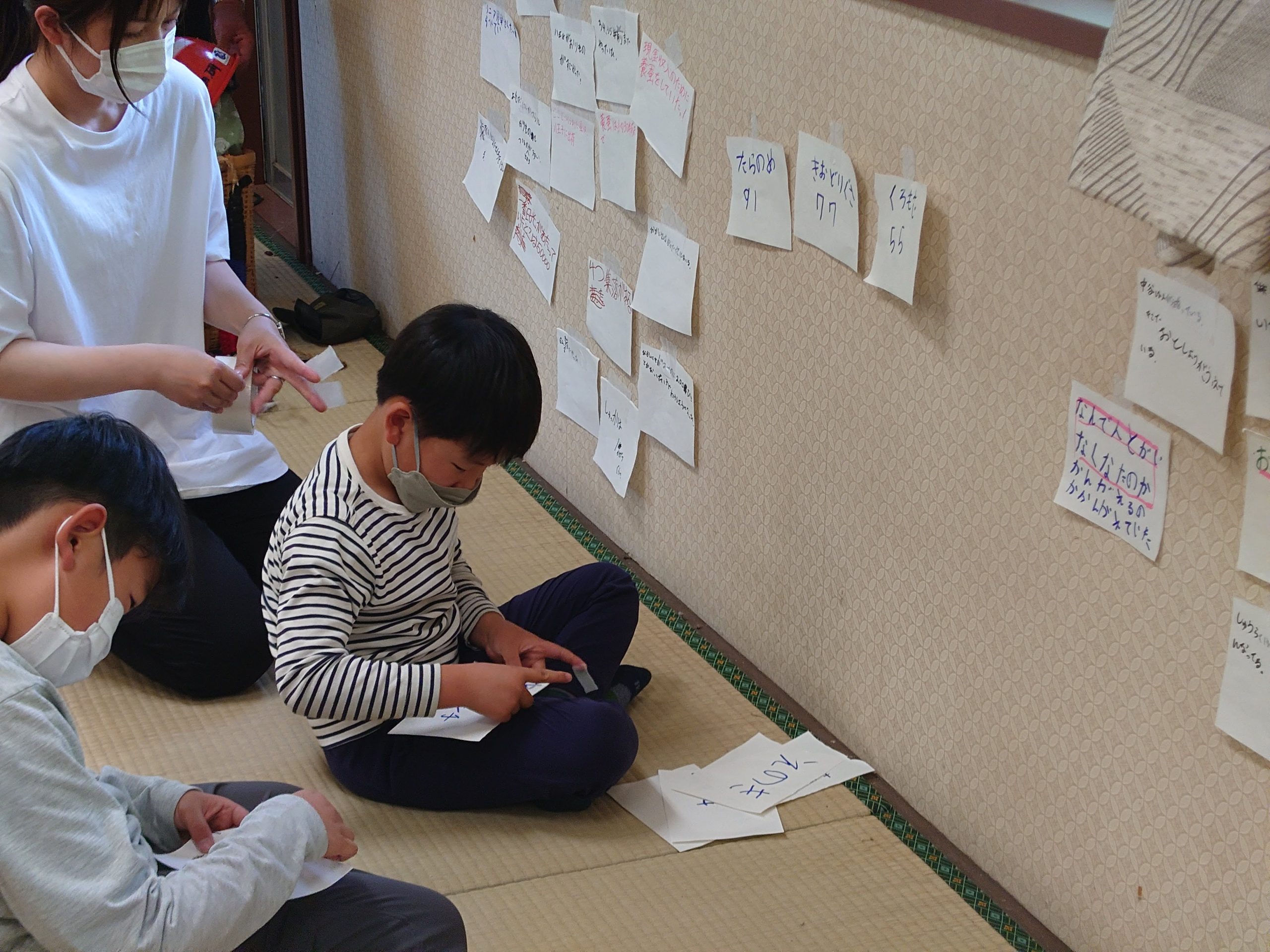

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/ 2022年11月16日、JFC選木program 午後 改めて地主さんに森への意識変化があるのかを聞いてみた。 地主さんは、たくさんの思いを胸にこれまでの歴史、子どもたちの関わりのなかでわかったこと これからどうしていきたいかなどを話してくれた 子どもたちはその言葉を「自分が気になるワード」を抽出し、紙に書き残した それらのワードをカテゴライズし、カテゴライズされたワードの塊を 責任をもって引き取り、タイトルをつけてみた 地主さんの言葉にインスパイアされたtitle付けは、気持ちを動かしたようだ 「地主の責任」というワードが地主さんから発せられ、その言葉の責任の重さに クラブ員たちも一瞬、静まり返った。 植える責任、伐る責任、活かす責任とそれぞれの年代で責任が発生していることが明確に なったのもあきらか。 関わる指導員もクラブ員もみんな責任を積み重ねながら関わることで、森は生きてゆく そんなワークとなった。

2023年1月31日

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/ 【伐倒編】 12月13日(日)、小形山集会所に参集したクラブ員は、定刻で9時半に全員集合となった。 本日のworkは「伐倒(ばっとう)」 つまり、木を倒すことである。命を危険に晒す大冒険の始まりなのである。 起業マインドの醸成や問題の抽出や課題の設定など自らの力で解決のできうる経験を林業を介しての活動を行っている。 のだが、ヒトはそもそも忘れる生き物だから、4月からのworkで積み上げたものは忘れているのである。 面白いことに経験をしているから思い出すから、あら不思議!!たとえ時間がかかったとしても思い出すからいいよね。 ここで大切なことは、森を題材に

2023年1月11日

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/ 物語ではみんなで地主さんの話をきいて大事な言葉だけメモをしそれからみんなでじゃんけんをしてなにをメモしたのを床に置いて おなじもの似たものがあったら出された紙のちかくにおいて次の人にバトンをまわしてその繰り返しをした そして一人ひとりタイトル決めをした 次にタイトルを発表しそれからビデオを撮った面白いビデオができて良かった タイトル決めは難しかったどうやったらうまく関係したタイトルができるか悩んだ 亀澤眞生

2023年1月10日

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/ 父:どんなことが印象に残ってるのか? おと:木をまわしてたおす 父 :まわすってどういうこと おと:バットゾーンがあって、おいくちとうけくちを作って、真中まで切って、ロープで引っ張っったけどまわりの木に引っかかっ てしまい、スリングで木に巻き付けて、ちょっとだけわっかを残しておいて気を入れてバットゾーンに入らないように木をまわして向きをかえて倒す。 父:バットゾーンって何? おと:木が倒れるところを決めて、入ってはいけない場所 父:どんな道具を使ったの? おと:のこぎり・ロープ・カラビナ・滑車・スリングを使った 父 :この日は自分で木を倒したの? おと:12月に倒す準備をした 父:そうなんだね。森の中で木を倒すのは難しいの? おと:障害物がいっぱいあるから難しい 父:木を倒すために一番重要なことは何? おと:安全におこなうこと 父:安全に行うために一番重要な作業は何? おと:おいくちとうけくちをつける方向が重要 父:そうなんだね。

2023年1月10日

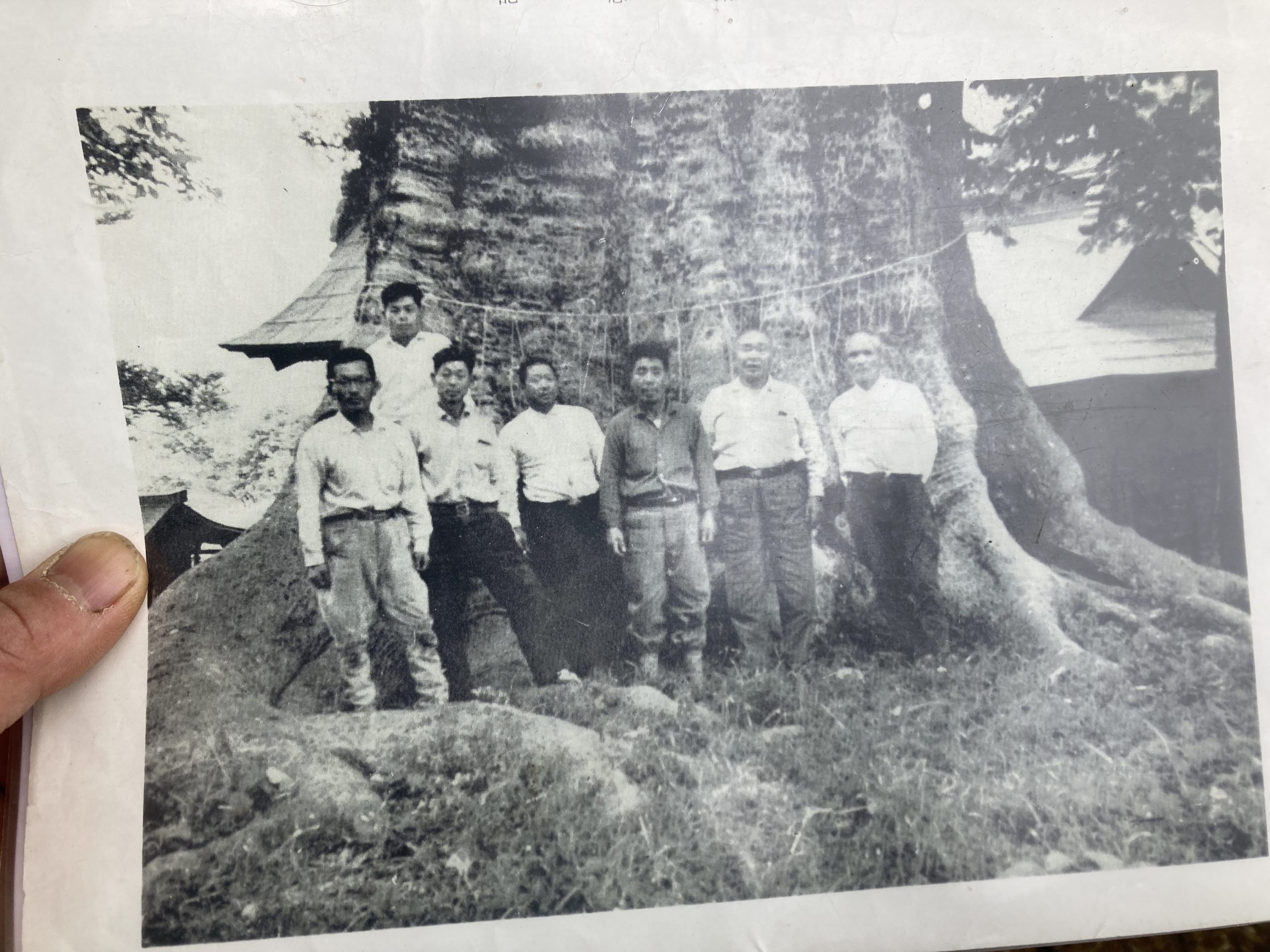

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/ 本日のメインテーマ「伐木のメカニズム」を竹田隊長と学びあっていた子どもたち。村(小形山)の講師?たちは突然のように必然に現れる。資料館裏にそびえたっていた「大ケヤキ」の木の話。写真を出しながら語り始める。 「大人が7人手をつないぐらいの幹回りで、大きかったよ」ほらと写真をさらりと出してきた。「ケヤキにあった穴蔵で博打やってたらしいよ、ぼくはやってないけどね」と山本氏。樹木の話だけでなく。樹木にまつわる暮らしや人々の感情、地域に移り変わりの話に子どもたちも真剣。「博打って、何?」とメモを取り始める。メモを取れば、疑問が沸く。「このケヤキの木は伐ってどうしたんですか?」「木はね、伐ってお金にしたらしいんだけど、それから、いろいろとあってね」と明言を避けた空気感は何とも言えず・・・私たち技術指導員の面々も引き込まれた。それから先のお話は館長に直接、お尋ねください。 こうして、、森の維持管理を学ぶだけでなく、起業マインドの育成を活動の理念に掲げるJFCは森の地主のみならず、小形山に住み、森の関わってきた住人とのセッションも、JFCに集う子どもたちとのマインドを繋ぐ重要な機能の一つとして、大切にしている。

2022年11月22日

本記事は林業を通じた起業家マインドの育成を目指す「JUNIOR FORESTers CLUB」の活動レポートです。 「JUNIOR FORESTers CLUB」について詳細は下記をご覧ください。 https://takaranoyama.camp/news/naturecenter/448/ ①面白いと思った事 木の組織のつくりが、中側が歳をとっていて外側が若い・ 樹皮や内樹皮、形成層、木貫部など、外側からは見えないものが木の中にあって面白いと思った。 ②気になった事 間伐をする種類(同じように傾いていたりしても種類によって先に切る種類があるのか?)気になった。 ③もっと知りたかった事 何故、木のバランスが悪いまたは、細いものから切るのか? 細い物はこれからがあるから、残してもよいのでは?

2022年11月20日